Para hablar de Robert Milikan y su conocido experimento de la unidad de carga eléctrica, antes es necesario conocer en que posición se encontraba la física a finales del Siglo XIX y comienzos del XX. Todo el mundo hablaba de electricidad sin saber bien lo que era. Y para ello comencemos con la hipótesis de Symmer, la cual es el punto de apoyo más importante de la electroestática que todos dominamos. En ella, dice que la energía se divide en una carga positiva (vítreo) y otra negativa (resinosa) y que al producirse fricción entre dos elementos, ambas cargas se separan permitiendo entonces que se repelan los siguientes objetos:

El primer experimento es el más conocido de todos los de electroestática en el cual al frotar lana con un globo hace que se repela frente a una lata de un refresco. Por el contrario, en el segundo experimento no se puede apreciar tan fácilmente. En él, se frota un peine con la lana y este peine hace que el chorro de agua del grifo desvíe su trayectoria ligeramente porque se repele con respecto al propio peine.

Mientras tanto en Europa, concretamente en Alemania, se luchaba para ir algo más allá con el concepto de rayos catódicos por todos lados. Éstos no son nada más que corrientes de electrones observados en el vacío y formados por cátodos y ánodos (positivos y negativos respectivamente).

Sin embargo, Thomson no se quedó ahí, sino que además de trabajar con isotopos realizó un modelo atómico nuevo, pero poco viable. En él existía un núcleo cargado positivamente en el cual se incrustaban electrones con carga negativa. Esto fue más adelante descartado por el experimento de Rutherford, en el que se observó como una pequeñísima parte de los rayos alfa que se lanzaban contra el átomo rebotaban y otra parte algo mayor se desviaba haciendo que la teoría de Thomson quedara descartada del todo.

Y ahora es cuando por fin podemos empezar a hablar de un Robert Milikan que no fue un genio precoz como pudieron serlo Galileo, Newton o Cavendish, sino que desde el principio estuvo varios años por detrás de todos estos. Primero por su afición al deporte y después por su afición a la docencia no llegó a hacer su gran descubrimiento hasta tener más de 40 años, y en ese tiempo llegó a coincidir con Albert Michelson, su jefe durante varios años en Chicago. Éste ganó el premio Nobel de Física en 1907 por el famoso experimento de la medición de la velocidad de la luz y del descarte de la existencia de éter. Para ello, utilizó un aparato bastante sencillo con el que poder realizar el experimento:

Y ahora es cuando por fin podemos empezar a hablar de un Robert Milikan que no fue un genio precoz como pudieron serlo Galileo, Newton o Cavendish, sino que desde el principio estuvo varios años por detrás de todos estos. Primero por su afición al deporte y después por su afición a la docencia no llegó a hacer su gran descubrimiento hasta tener más de 40 años, y en ese tiempo llegó a coincidir con Albert Michelson, su jefe durante varios años en Chicago. Éste ganó el premio Nobel de Física en 1907 por el famoso experimento de la medición de la velocidad de la luz y del descarte de la existencia de éter. Para ello, utilizó un aparato bastante sencillo con el que poder realizar el experimento:

Si este artilugio, el interferómetro de Michelson, detectaba una diferencia entre la llegada de la luz a la pantalla por un lado y la llegada por el otro es que existía un "viento de éter" que provocaba ese cambio en la velocidad de la luz. Esta velocidad se midió varias veces con el mismo resultado en todos, por lo que el experimento salió bien y, por tanto, ambas afirmaciones quedaron verificadas.

Lo natural sería que habláramos ahora del experimento de la unidad de carga eléctrica de Milikan, pero para crear algo más de expectación entre los lectores, meteré con calzador una introducción a las famosas gotas de aceite, y en consecuencia, al modelo atómico de Böhr. En este modelo se marca por fin la existencia de distintas capas de electrones situadas alrededor del núcleo siendo la primera capa ocupada por un número máximo de dos electrones, la segunda y la tercera por ocho electrones, la cuarta y la quinta por dieciocho y la sexta y la séptima por treinta y dos electrones.

De todo esto, lo que a nosotros nos importa para explicar más tarde el experimento que hizo famoso a Milikan es la ionización de las gotas de aceite por medio de los rayos X, que cargan de forma eléctrica al aceite hasta que este aceite se desprende de los electrones cuando la cantidad de energía supere la capacidad de aguante. Esto Milikan luego lo utiliza después de varios intentos fallidos con agua para hacer que su experimento resulte satisfactorio.

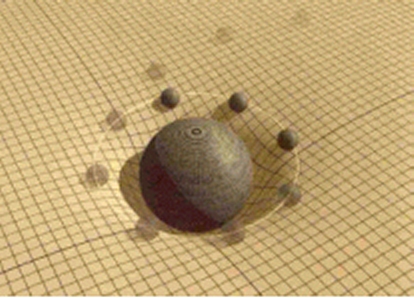

Robert Milikan necesitaba por aquel momento un experimento que le convirtiera en alguien famoso y merecedor de una cátedra, por lo que empezó a darle vueltas a todo hasta que llegó a la conclusión de que su experimento sería el de medir la unidad de carga eléctrica. Y para ello decidió bombardear las gotas de aceite con rayos X en una cámara aislada con cargas magnéticas y también con gravedad intentando llegar a la conclusión de sacar múltiplos de la unidad de carga de energía y poder hallar un múltiplo común, que resultaría el fin del experimento. Y ahora intentaremos reproducirlo con la ayuda de esta página web:

Procedemos a hacer directamente la actividad, ajustando la intensidad de campo eléctrico a E=2*10^5N/C y tomando dos datos distintos que nos dan estas dos cálculos:

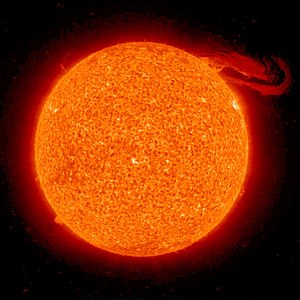

Efectivamente, y como se puede comprobar, el experimento sale a la perfección, o al menos eso parece por el resultado final. Una genialidad de hace ya casi 100 años y que todavía sigue siendo difícil de entender y de explicar. Pero no recibió el Premio Nobel únicamente por ese experimento y a la postre descubrimiento, que aunque hubiera sido suficiente, para él no lo fue. Un obsesionado por la física clásica no podía permitir como Albert Einstein y Max Planck campeaban a sus anchas cambiando todos los conceptos que les parecían oportunos para su lucimiento. Así que cuando estos sacaron a la luz sus teorías acerca del efecto fotoeléctrico y de h, "la constante de Planck", Milikan decidió demostrarlo. Este efecto es el causante hoy en día de que los ascensores no se cierren cuando un cuerpo se sitúa en el medio, sin necesidad de bloquear la puerta a base de fuerza para que los lectores se hagan una idea... Este efecto, como ya habréis podido deducir, consiste en la liberación de electrones de un material mediante radiación electromagnética.

Robert Milikan se pasó 10 años de su vida experimentando para intentar que las teorías de Einstein y Planck quedarán obsoletas con la mala y la buena suerte, depende de cómo se mire, de concluir en todo lo contrario. A pesar de que no estuvieran razonadas matemáticamente, y por tanto carecieran de sustento físico-teórico, las teorías de Einstein eran ciertas. La física había dado un giro en el campo de la electricidad tal en solo 30 años que nadie podría haber imaginado a finales del Siglo XIX y en parte fue gracias a Robert Milikan, ese testarudo americano como pocos que se codeó con los mejores físicos de la historia.

Robert Milikan se pasó 10 años de su vida experimentando para intentar que las teorías de Einstein y Planck quedarán obsoletas con la mala y la buena suerte, depende de cómo se mire, de concluir en todo lo contrario. A pesar de que no estuvieran razonadas matemáticamente, y por tanto carecieran de sustento físico-teórico, las teorías de Einstein eran ciertas. La física había dado un giro en el campo de la electricidad tal en solo 30 años que nadie podría haber imaginado a finales del Siglo XIX y en parte fue gracias a Robert Milikan, ese testarudo americano como pocos que se codeó con los mejores físicos de la historia.

Muchos dirán que el éxito de Milikan reside en su testarudez o en su empeño constante en sacar adelante sus logros, sin embargo, tengo la certeza de que si Robert no hubiera viajado a Alemania ni se hubiera hospedado en Chicago a las órdenes del señor Michelson jamás habría llegado a donde llegó. Es necesario cambiar de aires de vez en cuando para ver otros puntos de vista, para conocer otras culturas y, por tanto, profundizar más en otras áreas del conocimiento que en tu región natal no llegan a estar a ese nivel. Milikan tuvo la suerte de acertar en cada paso que dio, o si no podría haber quedado en un mero divulgador o un profesor de nivel desaprovechado.

Con esto no quiero decir que ser profesor o escritor para gente sin un nivel científico muy avanzado sea malo, ni muchísimo menos (ojalá esto no repercuta en nuestra evaluación...). La importancia de los profesores y de los divulgadores es muy grande. Siempre detrás de un gran genio hubo un gran libro de texto de un gran divulgador y un excelente profesor que le motivó y le enseñó cuanto estuvo en su mano y más. Muchas veces se habla de los genios, alguna, de los maestros, pero ninguna o casi ninguna de aquéllos que escriben los textos para que los demás aprendan. Y ahí es donde reside la base del conocimiento del pueblo, en el doble juego de intereses que se forma entre los que escriben esto, por amor al arte, y los que lo leen por saber algo más y aprender, que es el único consuelo que le queda a aquellos que leen, van al teatro, visitan museos, aparte del de entretenerse y divertirse (que siempre depende de la persona y de la actividad).

http://www.dipity.com/Hannival/Cientificos/